本居宣長コース「国学の道」

松阪が生んだ偉大な国学者「本居宣長」ゆかりの地をめぐる徒歩約2時間のコースです。

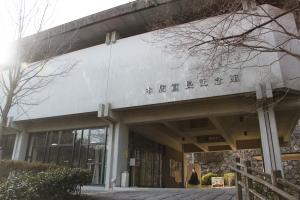

本居宣長記念館

国学者「本居宣長」さんの自画像に出会えるほか、自筆稿本類や遺愛の品の数々を見ることが出来ます。

記念館の隣には宣長さんの旧宅である「鈴屋(すずのや)」の他、「桜松閣(おうしょうかく)」、「日本庭園」などがあります。

宣長さんの息吹が今にも聞こえてきそうです。

本居宣長ノ宮

もともとは、国学者「本居宣長」さんが眠っている山室山(やまむろやま)の奥墓(おくつき)の隣につくられた神社です。

もともとは、国学者「本居宣長」さんが眠っている山室山(やまむろやま)の奥墓(おくつき)の隣につくられた神社です。

当時は、「山室山神社」という名前でした。その後、現在の市役所がある場所への遷座を経て、四五百森(よいほのもり)に落ち着きました。

本居宣長歌碑

昭和34年(1959)に建てられた歌碑は、国学者「本居宣長」さんの6世孫にあたる本居弥生(もとおりやよい)さんの筆によって、「しきしまの やまとこころを 人とはば あさひににほう 山ざくらばな」という宣長さんの最も有名な和歌が刻まれています。

樹敬寺(じゅきょうじ)

国学者「本居宣長」さん一族の菩提寺(ぼだいじ)です。

国学者「本居宣長」さん一族の菩提寺(ぼだいじ)です。

国史跡に指定された宣長さん夫妻と長男の春庭(はるにわ)さん夫妻の墓が、背中合わせに立っています。

15歳の宣長さんは、この寺で聴いた赤穂義士(あこうぎし)の講釈を一字一句暗記し、帰宅後「赤穂義士伝」を書き残しました。

また、29歳から、この寺の塔頭(たっちゅう)・嶺松院(れいしょういん)で開かれた月例の歌会に参加し、お弟子さんたちと四季折々の和歌を詠んだことでも知られています。

新上屋跡(しんじょうやあと)

松阪の国学者「本居宣長」さんと、江戸の国学者「賀茂真淵(かものまぶち)」さんが、たった一度だけ対面した「松坂の一夜」の舞台となった旅宿「新上屋」の跡地です。

ここから宣長さんの本格的な古典研究がスタートしました。

旧長谷川治郎兵衛家

魚町一丁目の「丹波屋(たんばや)」を屋号とする、木綿商「長谷川治郎兵衛(はせがわじろべえ)家の本宅です。

魚町一丁目の「丹波屋(たんばや)」を屋号とする、木綿商「長谷川治郎兵衛(はせがわじろべえ)家の本宅です。

立派なうだつの上がった屋根が、当時の長谷川家の繁栄ぶりを象徴しています。

江戸時代から現在に続く、伊勢商人の繁栄の証が残る唯一の場所です。

まどゐのやかた「見庵(けんあん)」

「見庵(けんあん)」は、国学者「本居宣長」さんより6歳年下の幼友達・小泉見庵(こいずみけんあん)さんの家です。小泉家は代々格式の高い町医者であり、見庵さんの父・見卓(けんたく)さんが、宣長さんの母・かつさんに「息子さんを医者の道に進めたらどうか」というアドバイスをしたともいわれています。見庵さんと宣長さんは、ともに町医者として、また学問を好む朋友として親しい間柄でもありました。

※内部は、原則非公開です。

本居宣長宅跡

日本の学問史上にその名を残す国学者「本居宣長」さんが、12歳から72歳まで暮らした住まい跡です。

旧宅(鈴屋)は松坂城跡に移されましたが、長男の春庭さんが住んでいた家と土蔵、宣長さんが愛した庭の松は現在も残されています。

この地から、国学の礎が築かれることになったのです。

松阪市

松阪市